Недавно на страницах нашей газеты мы обратились к читателям с просьбой: поделиться воспоминаниями об истории Омутинского района, о людях, кто ее вершил, фотографиями прошлых лет. К 90-летию района рассказы о талантливых современниках, героях и простых тружениках родной земли особенно ценны. В редакцию пришел житель села Омутинское Анатолий Валентинович Щамель. Он принес уникальный материал - альбом с фотографиями и летописью авторемонтного завода, которую вела его мама - Серафима Селифонтьевна Щамель. Несколько десятков страниц написаны аккуратным почерком, много фотоснимков, на которых первые руководители предприятия, его коллектив в разные годы, незамысловатые станки, работа в цехах, передовики производства. Листаешь плотные страницы альбома, читаешь рукопись, и в каждой строчке будто остановилось время, рассматриваешь черно-белые фото - и мыслями уносишься в былое. Предлагаем вам фрагменты воспоминаний нашей землячки, которые написаны с душой и любовью.

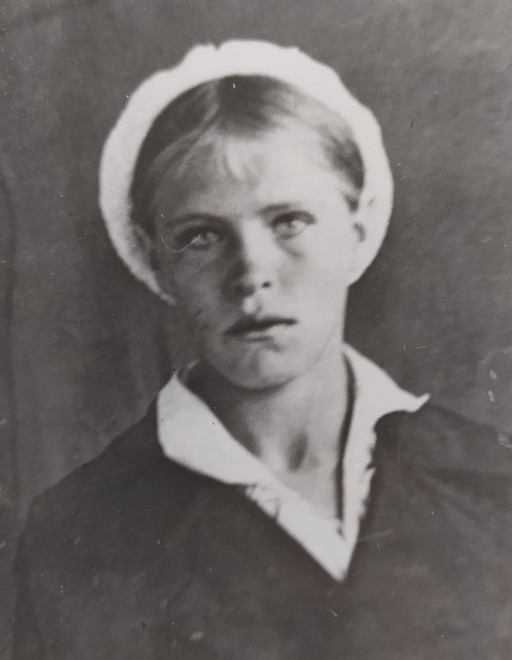

Серафима

Много лет я проработала на нашем родном заводе. Этому заводу и его коллективу мной отдано все без остатка: детство, юность, молодые и вполне зрелые, сознательные годы. Поэтому мне многое известно о судьбе нашего предприятия и людях, которые работали вместе со мной, моими родителями и их товарищами еще в первой мастерской, которая в 30-е годы именовалась МТМ или Машинно-тракторная мастерская. Много было сделано в первые годы работы мастерской. Но всего я, к сожалению, о них рассказать не могу по- тому, что я многих не знаю. А вот то, что я помню и знаю, считаю своим долгом рассказать людям.

Много прошло лет, много, как говорят, утекло воды.

Машинно-тракторная мастерская

По всей стране шла коллективизация, образовались коллективные хозяйства, а соответственно и увеличилась посевная площадь. Во вновь организованные колхозы стала поступать первая сельскохозяйственная техника: тракторы и сельхозмашины.

Сначала это были маленькие нескладные Фордзоны, а потом колесные тракторы СТЗ с большими острыми шипами. Позднее - легендарные гусеничные тракторы ЧТЗ.

В районе была создана первая тракторная колонна, ее организатором и руководителем стал Самойлов Иван Григорьевич.

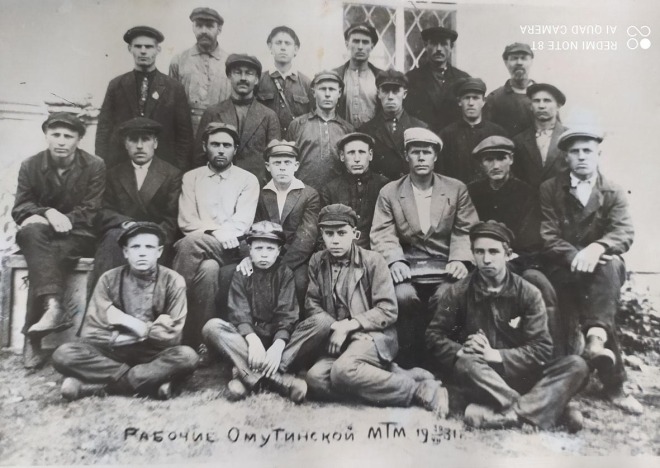

Позднее для обслуживания и ремонта техники потребовалась мастерская, и вот в 1929 году организовали Омутинскую машинно-тракторную мастерскую. Находилась она в здании старого Дома культуры. Территория мастерской была обнесена деревянным забором, фасад или заезжая часть располагались с северной стороны.

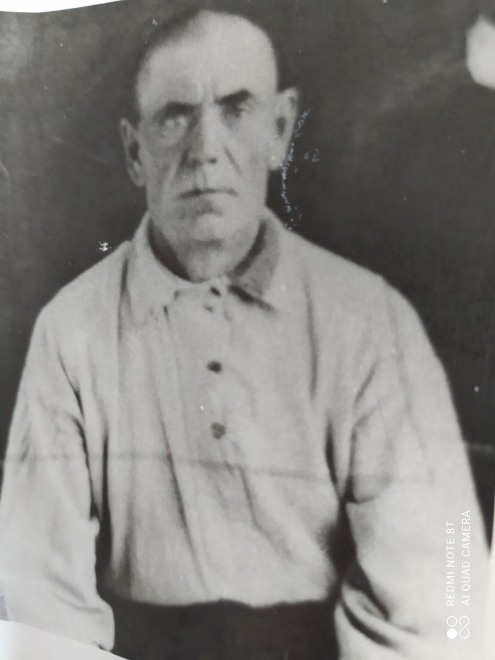

У ворот заезжей части стоял небольшой пятистенный домик, где в одной половине находилась контора, а во второй - проходная. Еще на территории был красный уголок - маленькая избушка размером 3х4 метра. В нем рабочие обедали в обеденный перерыв, играли в бильярд, который стоял посередине избушки. Было еще каменное помещение. Под зданием мастерской располагались большое подвальное помещение, где находились кузница и склады. Полезная рабочая площадь мастерской была маленькой. Тогда здесь были размещены два токарных станка, одна сверлилка несложной конструкции и несколько слесарных верстаков. Плохо тогда было с металлом, который нужен был для изготовления крепежа при ремонте техники, не было совсем шестигранки. Все гайки и головки болтов, шайбы ковались в кузнице и ссаживались под размер ключей. Кузнецом тогда работал Зятьков Яков Иванович, молотобойцем Мануйлов Николай Нестерович. В первое время после организации мастерской рабочих было мало, они были из близлежащих деревень. В мастерской тогда трудилось дружное и активное поколение людей, среди них: Лутошкин Николай Борисович, Александров Александр Иванович, Самойлов Иван Алексеевич, Самойлов Алексей Иванович, Мануйлов Николай Нестерович, Тигеев Александр Иванович, Жилин Пантелей Моныч, два брата Нужины Аркадий и Ордальон, Щамель Александр Филиппович, Арефьев Петр, Ферапонтов Георгий, Нохрин Иван Яковлевич, Нохрин Ефим Яковлевич и другие.

Тогда в мастерской работали всего три женщины. Это первый токарь того времени, очень активная и работящая мать четверых малолетних детей - Сапожникова Екатерина Васильевна. Уборщица цехов Мануйлова Екатерина Евгеньевна. Так и звали этих женщин две Кати, третья была Арефьева тетя Маша, работала она охранником. До ухода на заслуженный отдых она проработала в системе сельского хозяйства. Еще были в охране два старичка: Нужин Флегонт Изотович и Поплавских - два очень важных деда с большими окладистыми бородами.

Вторым руководителем мастерской был тов. Чащин. Затем тов. Антропов. Время было тревожным и неустойчивым. В мастерской часто менялись руководители. Следующим директором был назначен тов. Воинков. Его позднее сменил тов. Салтовский. Спустя год или пол- тора организовалась Омутинская МТС, и директором был назначен тов. Салтовский, а в нашу мастерскую директором поставили Ермилова Бориса Николаевича.

На месте, где в советское время были установлены трибуна и районная доска почета, параллельно дороги стояла большая, высокая церковь и домики - районная библиотека, кулинарный магазин и мастерская, то есть МТМ. Они когда-то были жилыми и вспомогательными помещениями церкви. Позднее, как организовалась МТМ, в одном из домов была размещена библиотека, в самой церкви был сделан клуб, где тогда показывали еще немое кино, а нам детворе все равно было интересно смотреть. В зрительном зале только в задней части стояли целоможные деревянные скамейки, а мы детвора сидели впереди прямо на полу. Билеты детские стоили пять копеек, а сеансы были вместе взрослые и детские. Такие в ту пору были культура и просвещение в нашем поселке.

Объемы растут

С увеличением поступления в колхозы района и области техники: тракторов СТЗ, СХТЗ, ЧТЗ, большого количества сель- хозинвентаря, которому со временем стал нужен ремонт, появилась необходимость в расширении рабочих площадей мастерской и в приобретении оборудования для обслуживания, ремонта техники сельского хозяйства.

В 1937 году начали строить новую мастерскую. Материалом для строительства мастерской была та самая церковь, которую очень осторожно разбирали, сохраняя каждый кирпичик.

Прочный был фундамент заложен под новую мастерскую, фундамент и стены были сложены на известковом растворе. Мастерская была небольшая, площадь ее составляла 820 квадратных метров, но очень уютная, светлая и качественно отделанная. По всей мастерской был проведен водопровод. А вот отопление было печное. Это были круглые печи в железе. Окна большие и светлые, на время жаркой погоды их средняя часть открывалась и закреплялась на устойчивых крючках. Крыша была крытая железом на два ската, все потолки деревянные. В машинном отделении потолок тоже был деревянным и обшит фанерой, что противоречило противопожарным правилам.

Осенью 1939 года мастерская была достроена и пущена в эксплуатацию. И вот в этой хорошей мастерской по тем временам были следующие цеха: машинное отделение, механический цех, цех обкатки двигателей, слесарный цех, инструментальная кладовая, цех электросварки, медицинский цех, кузница.

Все это размещалось в одной половине мастерской цеха, в каждом цехе было по одному окну, только в слесарном было три окна и в механическом два.

В слесарном цехе производили ремонт двигателей с автомашин полуторок и редко с ЗИС-5, а в основном ремонтировали тракторные двигатели. В другой половине мастерской был размещен большой сборочный цех, где производили ремонт, сборку тракторов и даже обкатку их при заводке прямо в цехе, особенно зимой.

В этой же половине находились нормировочная и складское помещение. Бухгалтерия и проходная размещались тогда в маленьком домике, который был перевезен со старой территории мастерской. А теперь в этом домике находится стол заказов и проходная (старая). В механическом цехе тогда было всего три токарных станка. Это Крегер, Краузе и Бузулук и маленький, низенький станок для расточки гильз блока, у которого можно было работать только почти на коленках. С 1939 года в нашей мастерской директором был Прибытков Василий Андреевич. Это был человек широкого человеческого сердца и очень способный руководитель, который не боялся никаких работ, потому что сам очень часто принимал в них участие. У него прямо в кабинете был свой комбинезон и калоши (чуни), которые он одевал при работе вместе с коллективом. Он многое сделал и был уважаемым человеком среди рабочих.

В 1940 году к нам был направлен на работу первый ученый - инженер Бродовиков Григорий Федорович. Грамотный, строгий и всеми уважаемый человек. Он во многом помог разобраться коллективу рабочих. В то время ученый человек был как солнце, к нему все тянулись с просьбами и предложениями, потому что люди мечтали и хотели жить и работать лучше.

Все для фронта

В июне 1941-го, когда началась Великая Отечественная война, многие кадровые военнослужащие и самые лучшие рабочие ушли защищать Родину.

В мастерской осталась горстка рабочих. В мае 1942 года был отправлен на фронт директор Прибытков Василий Андреевич. Инженер Бродовиков Григорий Федорович переведен на работу в Тюмень и повышен в должности.

Так наша мастерская осталась без большого начальства и без управления. Следующим руководителем был Лутошкин Николай Борисович. Трудно ему пришлось. Он и директор, и технорук, рабочих не хватает. Тяжелой стала жизнь, но программу производства никто не уменьшил, а, наоборот, план увеличили. Соседние районы стали пригонять свои тракторы на ремонт. Не было запчастей и материалов, но рабочий процесс срывать никто не имел права. Невыполнение ремонта подвергалось самой строгой мере наказания.

Наравне со взрослыми

С первой мастерской, на базе которой основался наш завод, я была знакома с 30-х годов. В начале 1935 года мой отец поступил на работу в Омутинскую МТМ, а я с матерью жила еще в деревне М-Крутая. В феврале мы тоже переехали в Омутинку. Незамысловатый багаж перевезли на своей корове, на сани был положен стол вверх нож- ками, в него положили две подушки и посадили меня на них в старенькой шубенке, укрыв самотканой дерюжкой. Вот так я и приехала в люди.

Часто потом ходила к отцу на работу в мастерскую, носила ему обед, многих рабочих знала. Как только приходила с едой, кто-нибудь брал меня ласково за ручонку и уводил к отцу.

10 июня 1942 года, в неполных 14 лет, я тоже устроилась на работу в нашу мастерскую. Тогда мне казалось это неве- роятным. На первых порах работала на хозяйственных работах. Женщины и девчонки тогда заготавливали сено для подсобного хозяйства и рубили в деляне дрова, грузили на машины, которые нам выделяли с военного 184-го завода, находившегося в д. Ламенская. Потом на территории распи- ливали, кололи и укладывали в поленницы. Помещение отапливалось дровами. По осени, когда были закончены все хозяйственные работы, меня взяли в цех сборки моторов ГАЗ. В цехах тогда работало второе поколение рабочих, то есть наши старшие братья и сы- новья тех, кто трудился в первой мастерской 30-х годов. Это Чемакин Иван Григорьевич, Дегтярев Василий, Секисов Андрей Федорович, Бычков Сергей Васильевич, Рыбалкин Борис Иванович, Рыкованов Геннадий, Новроцких Николай, Щамель Владимир, Пичулев Афонасий, Егорочкин Дмитрий, Крестьянников Петр, Молодых Николай и другие ребята. Когда я пришла в цех, Шабанов Владимир Петрович работал на том низеньком станке, растачивал гильзы блоков. Бычков Александр Васильевич был начинающим токарем. В слесарном цехе я проработала несколько дней, так как меня перевели на работу в инструментальную кладовую.

Военная юность

В начале 1943 года директором был назначен тов. Залыгаев, которого примерно через полгода перевели на другую работу. После его место занял Темерев Николай Петрович, а Лутошкин Николай Борисович стал техноруком. Это был незаменимый заместитель всех руководителей.

В этом же году мобилизовали ребят старше 17 лет в армию, и остались работать мы, девчонки и мальчишки моложе своих ушедших на фронт товарищей. Нам было по 13 - 14 - 15 лет, мы были третьим поколением рабочих мастерской. Вместе со мной трудились: Дубова Нина, она была первым мастером механического цеха. Токари: Молодых Валя, Ива- нова Тамара, Ющенко Иван, Бычков Александр, Глушкова Мотя, Темерев Иван, Немкова Анна, Ермакова Анна, Ясакова Тамара, Южакова Варя, Темерев Саша, Изотов Митя, Епрев Федя, Епрев Саша.

Еще было несколько женщин и мужчин, которых оставили на производстве по брони. На плечи этих людей легли все тяжести работ, забот и горя, принесенных войной.

Изотов Митя, это был безродный совсем мальчик. Жил он у машиниста Осинцева Павла Ивановича, у которого и без того было много своих детей. Митя стал его помощником. Подросток ночевал у Осинцевых, а большую часть - прямо в машинном отделении. Ходил всегда замазанный и грязный, блестели у него только одни глаза и зубы. Часто женщины по очереди его уводили домой, обмывали и обстирывали. Вот только тогда можно было рассмотреть его лицо.

Рабочие недоедали, ходили плохо одетые и полураздетые, но все равно мечтали о мирной жизни. Что характерно, мы были очень дружными и сознательными.

Однажды решили с ребятами организовать художественную самодеятельность и выезжать с концертами в деревни, чтобы заработать деньги на приобретение каких-нибудь музыкальных инструментов. И это сбылось. Первый раз поехали на лошади в деревню Окуневку, взяв с собой единственную гармошку.

Кобыла была плохая, к тому же больная, и мы все шли пешком. Встретили нас хорошо, как правдишних артистов. Помню, поставили пьесу и несколько других номеров. Дубова Нина пела "Синий платочек". А Саша Бычков плясал свою незабвенную чечетку. Выручили мы тогда 60 рублей. Возвращались в Омутинку опять пешком, но радости нашей детской не было предела. Деньги отдали на сохранение директору, но он оказался нечестным. Денег мы от него назад не получили. Желание отправиться в следующую по- ездку у нас пропало, ведь нас так обидели, да еще директор, которому мы больше всех доверяли.

Осенью 1943 года директором к нам направили со станции Называевской Евлампьева Михаила Александровича. Это был очень требовательный руководитель. Если попадал по какой-то причине в его кабинет, он мог прорабатывать тебя час, ни разу не повысив голоса. К нему старались не попадать, а без предупреждения выполнять все указания.

Трудовые будни

В военные годы в МТМ работали женщины и дети. Взрослых рабочих было мало, их можно было перечесть по пальцам. Среди них: технорук Лутошкин Николай Борисович, мастер Нохрин Ефим Яковлевич, старший машинист Нохрин Иван Яковлевич, слесарь Скрынник Федор Федорович. Несколько женщин и сменный машинист Осинцев Павел Иванович, а помощниками у него были такие же мальчишки Русаков Дмитрий и Шабанов Александр. Работа освещения и оборудования приводилась в движение нефтяным двигателем с большим маховиком, называли мы его "Метеор". Все станки были соединены трансмиссией, которая была прикрепленная на потолке. Через шкивы и ременную передачу оборудование приводилось в движение. От трансмиссии были приделаны длинные деревянные рычаги, до которых токарь дотягивался рукой и включал станок. Ремни от трансмиссии часто рвались, сшивали их сыромятными шитовками, которых достать было трудно. В те годы часто отказывал в работе наш "Метеор", выплавлялись подшипники, особенно когда работал Осинцев Павел Иванович. Сказывалось, что он был стар, неграмотный, с плохим зрением, имел большую семью, часто был голоден, да и нефтепродукты поставлялись некачественные. Все лучшее направляли для фронта.

Когда выплавлялись подшипники, сначала их заливали баббитом, а потом устанавливали в патроне токарного станка. Тогда все мальчишки и девчонки начинали вручную поочередно крутить станок за ремень и таким образом растачивали подшипники. На это уходила целая смена, нередко потом работали по 12 - 14 часов. Сколько было упущено рабочего времени, столько надо было и возместить, чтоб сделать ту продукцию, которая планировалась. После расточки подшипники устанавливали на вал "Метеора", потом начиналась трудная процедура запуска. Облепив весь маховик, мы крутили его руками, ногами до тех пор, пока он заведется и будет работать. Мы, измученные, могли прямо за печкой в цехе уснуть, лишь бы отдохнуть. Большой радостью было, если находилось что-нибудь поесть: картошка, какая-нибудь черная травяная лепешка.

Молодежь всегда молодежь, хотя и были холодные и голодные, а на работе у станков пели песни и выбивали чечетку. Директор Евлампьев Михаил Александрович часто приходил в цех, и в ночное время его пугало наше оголтелое пение. Он вызывал нас в кабинет и читал нотации, что нельзя петь на работе за станком. А мы боялись уснуть и все равно продолжали петь.

Было и такое, что летом на работу ходили совсем босиком. Заметив это, директор, конечно, ругал, но где и на что было взять обувку. И он последнюю обувь приносил из дома и отдавал ее рабочим. Однажды обратил внимание, что Бычков Александр Васильевич босиком у станка работает, да еще и чечетку выбивает. Михаил Александрович принес ему свои туфли. Радости не было конца, но туфли рабочий стал носить только на танцы, а на работу опять босиком.